1970年生まれの3人がオリンピック・パラリンピックボランティアを通して感じたもの

岩本 全史(南39期)

菊地 仁(南39期)

渡邉 伸也(南39期)

はじめに(岩本)

世界最大のスポーツイベント、東京オリンピック・パラリンピック2020。ただこの夏ばかりは、この枕詞以外に思い浮かぶフレーズがいくつもあるかもしれない。しかも、人によってはその内容はポジティブだったり、ネガティブだったり、まちまちだろうと思う。

兎にも角にも、今回私は大会オリンピックの大会ボランティアとして参加した。

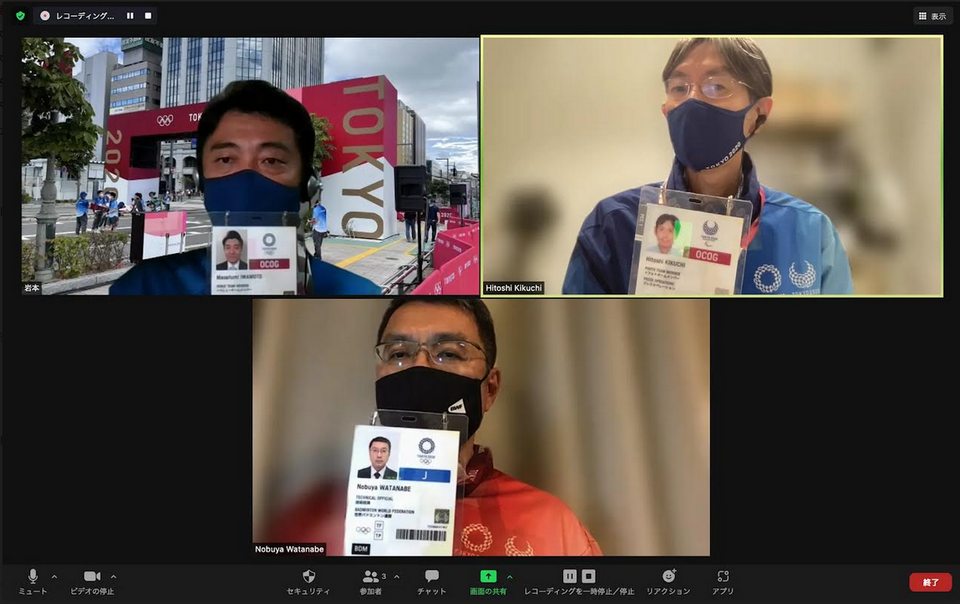

南高OB/ OGでも私と同様な形で携わっている方が何名かいると聞いているが、南39期は私のほかに菊地君、渡邉君の2人が、それぞれ異なる場所で、立場でボランティアとして関わっていたことがSNS等を通して分かった。今回の寄稿に際し、東京2020終了後3人でオンラインで打ち合わせし、感想を持ち寄った。卒業後それぞれ別々な人生を歩んでいる一方で、オリンピックボランティアという共通項があってか、30年以上のブランクを感じさせず、懐かしさも感じつつ今回置かれた環境での思いを共有でき、意義のある時間となった。同期の2人には参加したボランティア業務や感じたことをこのあとで触れてもらうとして、まずは、私は参加するきっかけや置かれた状況でどのような心持ちで参加したか書き記したいと思う。

ボランティア参加のきっかけ

札幌でオリンピックが1972年に開催されたことで、地下鉄やアイスアリーナ等の社会インフラが整備された経緯を幼いころから肌で感じていたことから、オリンピックの存在を身近に感じていたように思う。またアメリカ留学時の1996年アトランタオリンピックを現地観戦した記憶や感動は今でも色褪せることはない。

そんな感動を再び東京で味わいたいという気持ちを持つのは、自然の流れだったと思う。そして自分の興味はもう一段上がって、選手や海外からお越しになるゲストと交流を持ち、当事者として関わってみたいということに移っていた。

コロナ禍での開催に向けた心の準備

そうした期待のなかで2020年3月、コロナ禍に伴い、本番直前で1年開催延期。

それからは、少なくとも1年は、コロナ禍での自身の健康や生活に対する不安、子供の高校受験以外の心の余裕は無くなっていたが、今年の春先から徐々に開催に向けた報道や賛否を目にするようになり、やっとボランティア参加について対峙する気持ちが生まれた気がする。

ただ、様々な切り口での報道を目にし、与えられた環境で自分ができることは何か、退くことも含め逡巡する日が続く。少なくとも「諸手を挙げて参加するぞ」という気持ちは持てず、現状を冷静に見つめないといけないと思う一方、何か前に進めないと、と少なからず葛藤していたというのが正直なところだ。

行きついた所、開催される以上、与えられた機会の中でしっかりとお務めを果たすこと、そのためにきちんと事前にワクチン2回打って、開催前からしっかり健康管理(発熱したら潔く辞退する)すること、それがボランティアとしてできる最大限のことと腹を括ることにした。

今振り返るとこうした逡巡は自分の正直な気持ちを純化するのに役立った。また、今回一緒に活動を共にした多くのボランティアが同様な気持ちの揺れ動きがあったこと、そして参加する意思を強く持っていたといたということであった。

ボランティア業務その1 プロトコール(岩本)

さて、今回割り振られた業務はプロトコールと言って、オリンピックファミリー(各国政府・競技連盟関係者・国際スポンサー)の観戦エリアへの誘導や試合前後に集うラウンジでの接遇(所謂おもてなし)業務であった。1チーム全体で15名。活動場所は、札幌ドーム(女子サッカー予選)、そして大通公園(競歩・マラソン)であり、共に同じチームでサポートした。札幌ドームは無観客のため、多くのゲストと交流することは叶わず。閑散としたラウンジを見ながら、「コロナがなければ多くのゲストがここで熱い交流があったのだろう」と正直残念に感じた。

一方、大通公園での活動はイレギュラーの連続でスリリングな4日間であったので少し詳しく記す。

(活動時間)

朝5時半や6時の競技スタートのため、ボランティア活動開始は午前4時がほとんど。そのため、朝2時半にやってくる組織委員会が用意した巡回バスに間に合うよう、激しいメダル争いを繰り広げるTV中継を尻目に早めに就寝する日々が続く。

(女子マラソンの突然のスタート時間変更)

8月6日午後の女子20キロ競歩終了後、翌日早朝開催の女子マラソンスタートを急遽1時間前倒しという前代未聞の変更。しかもこの歴史的判断が、活動している同じテントの中で繰り広げられていることの緊張と興奮。

(コロナ禍での動線管理)

今回の運営で一番頭を悩ませたのが、選手やコーチ・関係者を隔離し、外部の人達と接触を遮断するバブル方式の厳格運用だったと思われる。アクレディテーションカード(選手のIDや通行可能エリア記載)の確認が非常に厳格であり、面倒な部分でもあった。その一方でヒートアップする選手と応援する各国役員のディスタンス管理に自ずと力が入る・・・

(選手団との交流、報われた瞬間)

マラソンスタート地点付近の役員エリアで、パナマ選手団の応援準備をお手伝いし、思いがけず今回応援できる機会そのものに感謝の言葉をいただく。別れ際にお互い笑顔でグータッチした瞬間、今まで溜まっていた心のしこりが取れ、何か報われた気持ちになった。

ボランティア業務その2 プレスオペレーション(菊地)

東京オリンピック・パラリンピックの主役は1万5千人のアスリートだが、これを世界中に報道するメディア関係者は3万5千人近くに及ぶ。私の所属する「プレスオペレーション部」は、このうち5000人の新聞記者と2000人のフォトグラファーをサポートする部隊。

オリンピックスタジアム(新国立競技場)のフォトチーム担当として、国内外から取材に来るフォトグラファー達のサポート対応をした。ボランティアスタッフはオリンピックは約80名、パラリンピックは約50名。毎日早番遅番のシフトに分かれ競技場の現場につく。

フォトオペレーションの業務内容は多岐にわたるが、今回のコロナ禍においては2つの大きな変更点があった。その1つはプレスとアスリートを「バブル」として分離し、その接触を最小にしつつ、極力2m以上離れるように管理すること。そしてもう1つは、予め定められたフォトポジション(撮影席)にフォトグラファーを誘導し、互いに密になったり、やみくもに動き回らないよう監視し、人数制限をすることだった。

これは32回のオリンピック史上初の試みであり、ある意味「報道の自由」を制限する行為でもある。アスリートたちの熱闘をよりベストなアングルで切り取ることがフォトグラファーの使命。本国の編集長からネット経由で指示が飛び、プレッシャーが掛かる中、長時間ひたすらシャッターを切るのが今どきのフォトグラファーたちである。その活動を制限することは心苦しくもあり、捨て台詞を言われることもしばしば。丁寧かつ明瞭な英語で失礼のないように接することはもちろん、熱中症対策としてミネラルウォーターを配り、スタートリストや表彰式時刻を配布するなどのきめ細かな対応も途中から始めたりもした。

8月29日、パラリンピック男子1500m(車椅子T52)。佐藤友祈選手が金メダルを獲得したその瞬間、観客席のコーチから寄せ書きの入った日本国旗をいきなり託され、競技フィールドの佐藤選手に手渡すという貴重な体験もした。入賞時にカメラ映えする演出もフォトオペレーションの一部と後で知る。そのときの佐藤選手の晴れ姿が載る号外を良き思い出として今でもオフィスに飾っている。

ボランティア業務その3 バドミントン技術役員〈線審〉(渡邉)

今回私はバドミントンの技術役員(線審)として参加した。海外より20名、国内より65名、合計85名の線審が招集された。線審は選手が打合うシャトルが担当するLineに対して、シャトルの落下点におけるIN/OUTの判定と落下点が見えずIN/OUTの判定ができない(Unsighted)という3種類の合図がある。オリンピックのような大きな大会では、各Lineに線審が配置されており、その数は1コートあたり10名にもなる。なかにはサービスの時だけに関係するLineを判定する線審もいる。

今回は競技団体を通じて応募したので、他の方よりは煩わしい登録作業はないものの、参加資格要件があり、60歳未満、公認審判員2級以上、各県協会より1名というものであった。最も難関だったのが、各県協会より1名である。幸いにも応募の時点で愛知県協会の審判委員長を約10年務めていたという実績により協会推薦をいただけた。

大会開催の約1か月半くらい前に報道もされたが、大会関係者に向けたワクチン接種に関する連絡があった。接種会場は都庁であり、愛知県在住の私にとってはいろいろと悩ましいこともあったが、結果として招集3日前に2回目を接種を終えた。

(バブル方式への対応と生活スタイル)

召集された線審の行動管理を行ないやすくするために、5、6名で1グループが構成され、A~Pの16グループに分けられた。試合会場は勿論のこと、バスでの移動もグループ単位とされた。私が所属したグループNは、オーストラリア、岡山、高知、東京の方々と私(愛知)の5名であった。グループリーダーは国際審判員である岡山県の方が任命され、様々な伝達事項の共有、指示がリーダーによりなされた。密になりやすいということで宿泊先のHotel内にあるコンビニの利用は許可されなかった。但し、レストランの利用だけはOKだったので、Hotel内の食事はレストラン、ルームサービスまたは各自持ち込んだ食糧に限られた。なお、試合会場にいるときは控室に焼き魚、煮物、カレーなどのホットミールが用意され、万全のコロナ対策の下、食べていた。

また、コインランドリーの利用も許されていなかったため、毎日、自室の洗面台でユニフォームなどの洗濯も行なった。選手も海外遠征の時には自分で洗濯をしており、水分を絞った後はバスタオルなどでくるみ、まるで麺にこしを出すときのように、バスタオルを踏みつけて脱水するという日々が続いた。

PCR検査・健康チェックは期間中毎日、唾液を採取し、検体を提出しなければなりません。バーコードで管理していることもあり、専用アプリに毎日登録し、かつ、内服薬や検温結果も別アプリに登録するというものであった。はじめのうちはスムーズに唾液を採取できず苦戦したため、ツバの出そうな梅干しの写真を見たり、ツボを刺激して何とか乗り切った。

(活動時間・内容)

朝9時から競技開始という日は、朝6時40分発のバスに乗り遅れないように行動しなければなりません。私が所属していたグループでの活動スケジュールは、朝・午前休み→夕方・夜業務→朝・午前業務→夕方・夜業務の繰返しであり、夕方・夜業務では会場を後にするのが22~23時ということもあった。日々の仕事よりも過酷だったかもしれない。

残念ながらメダルを争う決勝・3位決定戦を担当することはなかったが、準決勝や日本チーム(愛称BIRD JAPAN)に衝撃の走った桃田賢斗選手が韓国選手に敗れた試合を担当し、それらを含め全24試合の線審活動で終えた。

コロナ禍という特別な状況下での開催ということもあり、本来ならもっと多くの方と交流を深められるはずであった。それができなかったが故に、一緒に行動してきた仲間とはパラリンピック期間中も今もLINEやMESSENGERなどで

(最後に)

選手は勿論のこと我々も一生に一度あるかどうかという経験は感覚的な部分もあり言葉で表現するのが難しいものである。決勝戦という最高の試合を担当したある海外の方は達成感などで感激のあまり号泣していた。あらためて自分が参加したこのOlympicは、様々な立場の方にとって最高の舞台なんだということも感じさせられた。

また、近隣の小学生たちが育てた植物に水をあげるスタッフ、出入口の警備、あまり多くは言えないがセキュリティチェックの自衛官、練習コートの管理、会場内の消毒係など、どれほど多くの役割とスタッフに支えられてきた大会であったかかということを改めて実感した。映画でいうエンドロールのようなもので全スタッフとその役割をぜひ紹介してほしいものだと思ったくらいであった。

岩本全史(いわもと まさふみ)

岩本全史(いわもと まさふみ)

1970年札幌市生まれ、東京都在住。ミシガン州立大学大学院了。

不動産会社勤務。週末は、子供のPTA活動参加が高じた地域のボランティア活動(キャンプ・スキー・祭禮での神輿担ぎ)、大学から始めたテニス、音楽活動(ゴスペルコーラス)のどれかで埋まっていたが、コロナ禍でテニス以外は中断中。早く収まって、また忙しい時間を過ごしたいと切に願う毎日。

菊地仁(きくち ひとし)

菊地仁(きくち ひとし)

1970年生まれ。大手通信会社でインターネット事業立ち上げ、電子認証会社のコンサルティング職を経て、2001年より携帯電話会社に勤務後、2021年独立開業。Henley経営大学院にて経営学凖修士。趣味はマラソン、トレイルランニング。

渡邉伸也(わたなべのぶや)

渡邉伸也(わたなべのぶや)

1970年札幌市生まれ、愛知県在住、蟹座。

学生時代は放送部で活動。大学在学中にクイズ番組にはまり、パネルクイズアタック25出場2回(1994・2000年)。

就職後に始めたバドミントンは2000年頃より本格的に競技者として活動。同時に公認審判員資格3級を取得。

審判実務を重ね2級、1級を取得。現在、審判員資格検定会での講師(資格審査認定委員)や全国大会で責任者を務められる資格(B級レフェリー)での活動が多くなる。

愛知県バドミントン協会副理事長(総務・審判担当)、(公財)日本バドミントン協会競技審判部員。

第99号 の記事

2021年10月1日発行