不思議な「ことば」を追いかけて—漱石研究へ一歩を踏み出したころ—

飛ヶ谷美穂子(南19期)

漱石とはじめて出会ったのは、小学四年のころ読んだ『坊っちゃん』。子供向きに一部書き直されていたが、それでも歯切れ良い文章の勢いに乗って一気に読みとおし、世の中にこんなに面白い本があったのかとびっくりした。巻末の解説に、この作者はもっとすばらしい作品をたくさん発表していますから、みなさんも大きくなったらぜひ読んでみてくださいと書いてあるのを見て、ぜったい嘘だ、これより面白い本なんてあるわけがないと思ったのを覚えている。

その解説が嘘ではなかったと知ったのは、四年ほど経った中学時代、近所の本屋で何の気なしに買った岩波文庫の『三四郎』を読んだときである。(当時岩波文庫の定価は星印で表され、☆一つが50円で、たしか『三四郎』は☆三つくらいだったと思う。)最初のページをひらいたとたん、私は主人公の内気な青年と、彼をとりまく個性的で浮世ばなれした人物たちから、目が離せなくなった。漱石自身のことばを借りれば、作品世界の空気に「かぶれ」たのである。

その後『それから』・『門』・『彼岸過迄』…と年代順に読みすすんで、遺作の『明暗』までたどり着いた。ところが物語が佳境を迎え、さてこれから…という場面で、いきなり「未完」の二文字に突きあたり、取り残されて茫然となった。百年以上前、朝日新聞の小説欄を毎日楽しみにしていた読者たちも、漱石が斃れて連載が中絶したとき、こんな衝撃と喪失感を味わったのだろうか。

それでもなんとか気を取り直し、漱石作品をデビュウ作『吾輩は猫である』までさかのぼって、あらためて順に読んでみることにした。そして感じたのは、たまたま最初に手に取った作品が『三四郎』でほんとうに良かった、ということである。

人も本も第一印象が大切で、出会う時期や出会い方によっては、その良さが理解できずにとまどったり、かえって反発することもある。たとえば『吾輩は猫である』は、何度読んでも新たな発見があって、私自身大好きな作品だが、けっしてわかりやすい小説ではないから、これが最初の出会いだったとしたら、面食らって尻込みしたのではないだろうか。あるいは国語の授業で(たぶん南高ではこんなことしていないと思うけれど)、『こころ』の一部分だけを教科書で「勉強させられ」たり、『草枕』の書き出しを「暗記させられ」たりしていたら、これほど漱石を好きになって大人になっても読みつづけることはなかったかもしれない。

私にとって『三四郎』のもう一つの魅力は、登場人物たちが口にする「ストレイシープ」「ダーターファブラ」「ハイドリオタフィア」といった謎めいたことばたちであった。巻末の注には一応説明があるが、あまりピンとこないし、なんだか気になってならない。ほかの作品を読んでも、『吾輩は猫である』の「サンドラ・ベロニ」、『草枕』の「スウィンバーン」、『それから』の「アービターエレガンシアルム」等々、これまで聴いたことのない横文字の響きが、尾を引くように頭に残った。

高校生になると、漱石についてもっと深く知りたいという気持ちが次第に強くなり、評伝や研究書にも目が向くようになった。千谷七郎著『漱石の病跡』に感銘を受け、大学に行ったら心理学を学んでこういう研究をしたいと考えたこともある。精神分析とか深層心理が流行っていた時代で、私もフロイトの『夢判断』くらいはかじっていたのである。

しかしそれ以上につよく興味をひかれたのは、漱石が愛読し影響を受けていたといわれる作家の存在だった。なかでもジェイン・オースティンとジョージ・メレディスという二人の名前がよく出てくるので、作品を読んでみようと思ったが、肝腎の本がなかなか手に入らない。今ならオースティンはたいていの作品が複数の出版社から文庫で出ているし、メレディスも代表作『エゴイスト』を岩波文庫で読むことができるが、その頃は翻訳じたい皆無に近く、どうやって探せばよいかもわからないのである。

唯一つ手に入ったのがオースティンの『高慢と偏見』で、これも岩波文庫である。さっそく読みはじめると、漱石が絶賛したというだけあって、あまりの面白さに途中でやめられなくなり、倫社の時間に教科書の陰でこっそり読んでいたら、先生にみつかって「森(旧姓)さん授業中に読書するのはやめてください」と注意されてしまった。授業後に廊下で「さっき何を読んでたの?」とたずねられ、「『高慢と偏見』です」と答えると、「それじゃあボクの授業より面白いから仕方ない」と苦笑された。

(この倫社の茂木(もぎ)先生は、まだ25歳でしかも南高の先輩という親近感にくわえ、本人は大真面目でも傍からみるとちょっと笑ってしまうようなキャラクターもあって、じつは東大卒なのだが、いつも生徒たちにイジられたり悪戯を仕掛けられたりしていたし、先生自身それを楽しんでいる風でもあった。後に文部省視学官になって活躍されたが、惜しいことに働き盛りに急な病で亡くなられた。)

『高慢と偏見』を読んで、ますますオースティンやメレディスを読みたくなった私は、大学に進んで東京に行ったら(『三四郎』の主人公のように…)、きっと読みたい本が読めて知りたいことがわかるにちがいないと、訳もなく思い込んでいた。しかし大学に入るとじきにそれが勘違いだったことに気がついた。私の探していたものの多くは、大学の図書館にも神田の古書店街にもみつからなかったのだ。

こうなると知りたい気持がいっそう募るのが人情というものである。今ならインターネットで検索すれば、居ながらにして稀少な書物も探し出すことも、未知の作家についてひととおりの知識を得ることも、容易にできる。もちろん私自身大いにその恩恵に浴しているし、ほんとうにありがたい時代になったものだと思うけれど、今にして思えば、あのときの私には、なかなかみつけられないということが、むしろ幸いだったのかもしれない。

結果的に、私は十代で出会った不思議な「ことば」たちを追いかけ続けることで、比較文学という分野の研究者となった。比較文学とは国家/民族/言語など文化的背景の異なる複数の文学作品を比較分析する学問で、作品間の影響関係を実証的に論じたり、影響の有無にかかわらず主題の共通する作品どうしを対比するなど、さまざまな方法がある。漱石はもともと英文学者であり、二年間の英国留学後、東大の英文学講師から小説家に転じた経歴から、しばしば比較文学研究の対象とされてきた。

表紙の絵はいずれも漱石の描いたもの

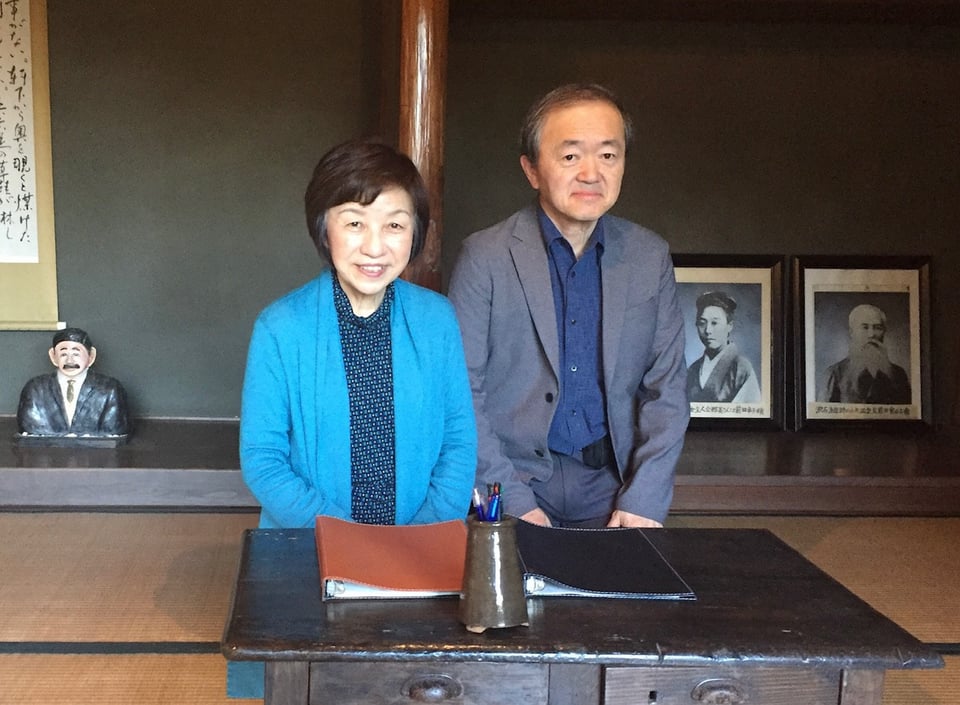

私ははじめから比較文学者を志していたわけではないが、いつしか比較文学の世界におずおずと足を踏み入れていた。漱石の「ことば」たちの背景に、典拠となる外国文学があり、さらにその向こうに、漱石の眼が見ていた作品の外の世界、ひろびろとした別の時空があることを感じていたのである。分厚い辞書と首っ引きで原書相手に悪戦苦闘を繰り返し、東北大学図書館におさめられている漱石の蔵書を調査し、漱石留学の地である英国に足を運んだりもした。ずいぶん時間はかかったが、メレディスやスウィンバーンも読み、ことばたちの謎のひとつひとつに解をみつけ、研究書を二冊上梓することもできた。

ところが考えてみると、高校時代あんなに夢中で読んだオースティンについては、未だ論文のひとつも書いていないではないか。これでは老眼だの物忘れだの言っちゃいられない、もうしばらく本と向き合う日々を続けることになりそうである。

明治二十九年に熊本の第五高等学校教授として着任した漱石は、翌三十年暮にこの地に投宿し、のちに小説『草枕』(明治三十九年)の舞台「那古井の宿」として描いている。

飛ヶ谷(旧姓・森)美穂子(ひがや みほこ)

慶應義塾大学文学部卒・同文学研究科修士了

2009年~2019年 日本比較文学会理事。この間、同学会北海道支部長・学会賞審査委員長・全国大会組織委員長などを歴任。

著書に『漱石の源泉 創造の階梯』(慶應義塾大学出版会・2002)、『漱石の書斎 外国文学へのまなざし 共鳴する孤独』(同・2017)、共著に『夏目漱石における東と西』(思文閣出版・2007)など。

第104号 の記事

2024年3月1日発行